ACLARACIÓN FECHADA EN 2017: a lo largo de los años en que fue desarrollándose este blog, las lecturas, la formación y el cotejamiento de nuevas fuentes refinaron algunas posiciones del autor con respecto a ciertos temas. El artículo que sigue es uno de los que actualmente son rechazados por el autor por contener datos incompletos o contaminados por la llamada «leyenda negra» antiespañola. Queda aquí por una mera razón testimonial. Hoy las posiciones del autor en cuanto al papel de la Inquisición española se acogen a las expresadas en libros como Sobre la leyenda negar (Iván Vélez), Imperiofobia y leyenda negra (Elvira Roca).

©

Fernando G. Toledo

«¿De qué modo la Iglesia ha dominado nuestra vida, tanto pública como privada? ¿Cómo pudieron convertirse los pacifistas de las catacumbas en entusiastas sacerdotes de los campos de batalla? ¿Por qué se fue afianzando la intolerancia hasta el extremo de negar todo atisbo de progreso científico y cultural en el mundo? ¿Cómo sucumbió la filosofía a la dictadura de la teología? ¿Cómo empezó a convertirse la fe en el mayor negocio de todos los tiempos? ¿Qué justificaciones pueden tener las innumerables guerras “en nombre de Cristo” emprendidas por el Estado cristiano?»

(K. Deschner)

La Inquisición constituye un emblema de lo que puede suceder cuando la religión se entronca con el Estado. Al suponer las religiones la posesión de una verdad inmarcesible (curiosamente inspirada en un ser irreal), la secuela inmediata de su autoridad es la imposición: de sus verdades, de su credo, de su culto. Y, por ende, el desprecio por quienes cuestionan su verdad, o descreen y rechazan su culto. La Iglesia Católica ha dado muestras históricas de esa naturaleza exclusiva, y uno de los rostros más definidos de ese desprecio es la Inquisición, aunque ahora muestre otras caras gemelas en la discriminación hacia los homosexuales, en la repulsa a quienes usan métodos anticonceptivos o, incluso, hasta la condena a los sectores de su propia órbita que tienen tendencias políticas «progresistas» (

franciscanos).

La Inquisición es la piedra en el zapato de la predicada bondad y diafanidad de la religión que se pretende propietaria de una verdad fundada en un mito, el de Cristo, y esa prepotencia (lat.

proepotentia: poder superior o abuso de tal poder) legitima sus acciones y tacha de ilegales las contrarias. Como constituye una mancha que se supone imposible para la religión «custodiada por Dios», la Inquisición ha sido objeto, en los últimos tiempos, de un revisionismo interesado en diluir sus crímenes, mediante estrategias diversas: desde la relativización de su culpa por razones históricas hasta la instalación de la idea de que sus prácticas fueron leves y hasta intrascendentes.

El cristianismo es la religión más popular del planeta, y dentro de ella, el catolicismo supo obtener una porción notable de poder. Esa influencia llega hasta nuestros días y por eso no es extraño que incluso muchos historiadores católicos, quizá influidos (conscientemente o no) por su propia visión parcializada, tiendan a cumplir la función de lavadores de culpa, iguales a los lavadores de dinero.

Es evidente que las víctimas de la Inquisición, y en especial de la española, son muy difíciles de precisar. Pero tan irresponsable como ofrecer números de los asesinados por la «religión del amor» es buscar no ya sólo desdibujar su pasado, sino incluso elogiar a esa institución que buscaba extirpar a los disidentes para asegurarse su poder. Creerla merecedora de

elogios por ser ordenada y cuidadosa a la hora de castigar a sus, por definición, inocentes víctimas, parece ridículo.

De lo que no quedan dudas es de que la Inquisición, y en el caso que vamos a tratar, la española, se cargó con numerosas vidas humanas, con la única excusa de que esas personas opinaban que no debía aplicarse una religión de manera totalitaria (los «herejes», los «marranos», los «falsos conversos», etc.), o porque sufrían enfermedades mentales o hasta algunas que ni por una cosa ni por la otra, pues eran ejecutadas por «error».

Lo importante de todo a la hora de leer una historia de la Inquisición es no asumir cifras ni datos al azar. Las investigaciones, no todas desinteresadas, dan resultados diversos: así como

algunos suponen que las víctimas fueron

5.000 entre los años 1540 y 1700 de nuestra era, otros proporcionan números alarmantes:

185.328 es la cifra que ofrece

Juan Antonio Llorente, en su ya célebre y no menos criticada

Historia crítica de la Inquisición en España (1817). Para

Wicasta Lovelace, el número total de víctimas de la Inquisición europea es todavía más impresionante y quizá exagerado:

600 mil ejecutados. Al mismo tiempo, hay

textos que dicen que por un lado la Inquisición española celebró en esos 160 años unos “

44.674 juicios”, para poco después asegurar que «de los

125.000 procesos de su historia, la Inquisición española condenó a la muerte a 59 “brujas”». Si es por ofrecer números, hay para todos los gustos. Y si, como dicen algunos, «no se puede calcular el número de personas afectadas por la Inquisición», no habría en principio un número más válido que el otro, a menos que alguno de ellos sobrepase la cantidad total de población europea en ese entonces.

Importante también es saber que la Inquisición no sólo ejecutó a las llamadas brujas, sino que ellas sólo fueron una porción de los blancos a los que apuntó la religión. Así, es acaso erróneo pretender separar fehacientemente la autoría de las ejecuciones (civil o eclesiástica), en una época donde Iglesia y gobierno actuaban a la par, la una para manejar al otro, el otro para satisfacer a la una, ya que eso equivalía a estar en gracia con el Altísimo.

Aun así, el castigo a las «brujas» fue una obsesión, sobre todo porque su cacería estuvo inspirada en un notorio volumen escrito por la orden fundada por quien sería nombrado santo por la Iglesia:

Domingo de Guzmán. El mismo personaje que siglos antes había encabezado la lucha contra los

albigenses (entre los que se contaban «herejes» y cristianos) bajo la lógica de que «Dios reconocerá a los suyos», sería el padre moral de un libro editado en 1486 por dos monjes de su orden, y considerado una verdadera «guía para inquisidores», el

Malleus Maleficarum, o

Martillo de las brujas, verdadero breviario para reconocer a una cultora del Mal. Domingo de Guzmán, «soldado» del papa

Inocencio III, es paradigma de lo expresado anteriormente: no sólo las brujas eran blanco de los

primeros inquisidores, entre los que se contaba el «santo». Es que, además de los albigenses, la Iglesia persiguió ferozmente a los waldenses (seguidores de Pedro Waldo), a los fraticelli (escición de los franciscanos) y, obviamente, a los judíos.

El tema de los judíos nos permite volver a la para algunos «elogiable» (sic) Inquisición española. España tuvo a un inquisidor que le hizo sombra al propio Santo Domingo:

Tomás de Torquemada. El «insolente y fanático Torquemada» (Llorente dixit) persiguió a los judíos con inusual furia. Nombrado como primer inquisidor de España por Fernando de Aragón en 1483, Fray Torquemada se rigió por el

Manual de inquisidores de Nicolau Eimeric (1376) y redactó un decreto que firmaron los Reyes Católicos para expulsar a los judíos que no se convirtieran al cristianismo, además de perseguir a los «marranos» acusados de haberse convertido pero seguir practicando el judaísmo «en secreto» (sic). La firma de ese decreto incluye una anécdota que pinta de cuerpo entero a la Iglesia que había nombrado a su inquisidor a instancias del Papa Sixto IV: cuando se decretó en 1492 la orden de expulsión a los judíos, dos eminentes representantes de esa religión en España, Abraham Señor e Isaac Abravanel, quisieron convencer -mediante una jugosa suma de dinero- a los reyes de que aboliera la orden. Pero Torquemada se enteró y fue a increpar a los soberanos. Pedro Mártir (en su

Epistolario) cuenta que gritó: «¡He aquí el crucificado al que el perverso Judas vendió por 30 monedas de plata. Si aprobáis ese documento [de derogación], lo venderéis por una suma mayor. Yo renuncio a mis poderes, nada se me imputará. Pero vos responderéis ante Dios!».

Javier Pérez Escohotado observa: «Semejante reacción tendría su razón de ser en el hecho de que al parecer, el texto del decreto había sido redactado por el propio inquisidor general».

Sólo Torquemada quemó a unas «

2.000 personas» (enciclopedia

Encarta) y persiguió judíos: ésa fue su especialidad. Protagonizó escándalos por crear falsas pruebas y su «exagerado celo y un obsesivo rigor» lo llevó a vigilar a los judíos que no se hubieran convertido, y hasta procesó «por simple sospecha de judaizar a las personas de la familia de los obispos de Segovia y de Calahorra» (Escohotado).

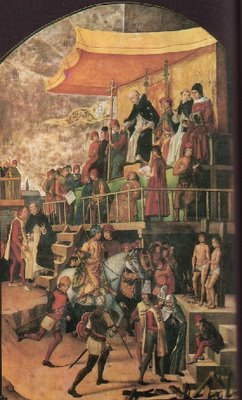

La cuestión es clara: más allá de los números (si la Inquisición española mató más o menos que la francesa, si fueron tres o doscientas las víctimas), hay que distinguir dos cosas: que aun cuando las condenas no provinieran de los autos de fe (ver el óleo de Pedro Berruguete que representa un proceso encabezado por el mismísimo «santo» Domingo de Guzmán), eran llevados a cabo por los tribunales civiles, en los que la Iglesia tenía competencia. Por otra parte, cabe recordar que la Inquisición representaba a una religión llamada «la del amor», cuyo Dios supuestamente encarnado había dado como mandato principal el remanido «amaos los unos a los otros» y que había profetizado que los cristianos iban a ser «perseguidos» en su nombre, sin prever (vaya divinidad tan poco previsora) que los

no cristianos iban a ser todavía más perseguidos

a costa de su nombre.

A fin de cuentas, es peligroso utilizar algunos términos a los que la Iglesia se juega las cartas para lavar su imagen: considerar primero a la Inquisición una «leyenda negra» para después intentar demostrar que no fue tan negra y que fue

sólo una leyenda. Es insolente también desviar el asunto a cuestiones laterales: si la Inquisición observaba una escrupulosa burocracia, si era efectiva, o si era «cuidadosa» al implementar los tormentos. Van a leerse cosas de la Inquisición (española) como que «el tormento se basaba en el principio de producir dolores agudos sin causar heridas ni daño corporal de consideración», que sólo en casos «extremos» (¿?) se empleaba el tormento, que el Santo Oficio era «más benigno» (sic) que la justicia general, que el régimen de los prisioneros (como si en el hecho que fueran prisioneros no estuviera la verdadera gravedad) era «indulgente» o que «el trato era tolerable».

La Inquisición existió y nadie lo duda, fue sangrienta con sus perseguidos, torturó y asesinó sin pruebas o basándose en acusaciones falsas -aparte de carentes de legitimidad moral, no sólo por contradecir su religión sino por basarse en ella-, incluso con procesos tan viciados que eran repudiados en la época (el propio Papa Alejandro VI, Borja, fue apelado por la crueldad de Torquemada).

Hoy, los mismos que abogan por una revisión histórica sin juicios de valor por los procedimientos «de época», buscan disimular la ilegitimidad básica con que se planteó la existencia de esta institución, que sirvió a la Iglesia y al Estado, y fue parida en un intento desesperado por mantener el poder de una religión que se veía amenazada por el surgimiento de otras rivales (como el luteranismo). Intentar hoy atemperar su sangrienta estela constituye un ejercicio peligroso si se lo compara con otros intentos similares por tratar de reescribir la historia corrigiéndola. El hecho de que la propia Iglesia, luego de rebautizar a su tribunal inquisitorio como

Congregación para la Doctrina de la Fe, se haya visto obligada a un histórico

pedido de disculpas debería bastar a aquellos que pretenden disimular los errores pasados con la excusa de un supuesto rigor numerario. Que cada

cual se calce su sayo.

Ver también: Praxis y El Santo Niño y el esperma de Satán.

Además: A favor de lo contrario.

© Juan José Millás

© Juan José Millás

.jpg)